医薬品情報21

古泉秀夫

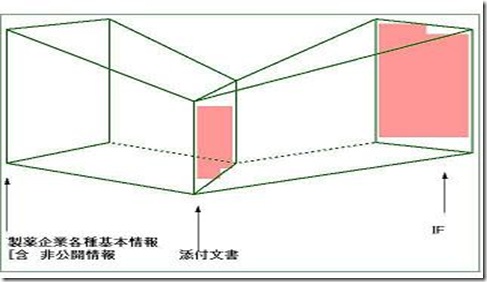

[1] 使用責任の下方移行

同一薬効群に属する薬の一つに、何等かの事象が発現すると、その薬効群に属する全ての薬物の添付文書に、同一の注意書きが書き加えられるか、同一の内容を類推させる近似の注意書きが書き加えられる。追加記載を指示する厚生労働省や追加記載を実行する製薬企業は、そのことによって行政責任や Product Liability Prevention(製造物責任防衛)を果たせるということであろうが、臨床現場で仕事をする立場からすれば、全ての責任が処方医あるいは情報管理者である薬剤師に下方移行されていると見えるのである。

まして臨床上具体的な事象がでた薬物と具体的事象はでていないが、同一薬効群であることを理由に、同一記載・類似記載をした薬剤の区分が、甚だ曖昧であるということが、臨床現場での判断を困難にしている。勿論、同一系統・同一薬効群に属する薬剤が、将来同様の事象を起こさないという保証はないということは理解しているが、起こり得る事象を予測して注意を喚起する記載と、現実にその事象が臨床的に発現した事例では、より明確な書き分けが必要ではないかということである。

それをしない限り、添付文書の文書配列の順番を変えてみたところで、記載内容に対する情報価値を高めることはできないし、情報源としての信頼性の確保も困難である。

[2] 禁忌-アスピリン喘息

現在、市販されている消炎・鎮痛剤の殆どの添付文書に、禁忌として『アスピリン喘息又はその既往歴(NSAIDs等による喘息発作誘発)』の記載がされている。

この記載は、塩基性抗炎症薬に分類されている下記の3種類のうち、epirizole、tiaramide hydrochlorideの2種類にもされているが、emorfazoneでは『アスピリン喘息』に関する禁忌は記載されていない。

この経緯について、次の報告がされている。

| 一般名・商品名(会社名) |

作用機序 |

禁忌(過敏症) |

| emorfazone

ペントイル錠(ヘキサル)

[適]1)以下の疾患並びに症状の消炎・鎮痛:腰痛症、頸肩腕症候群、肩関節周囲炎、変形性関節症、会陰裂傷。

2)手術後並びに外傷後の消炎・鎮痛。 |

強力な鎮痛・解熱・抗炎症作用を示す。血管壁安定化作用により血管透過性亢進を抑制し、白血球の遊走を抑制するほか、特にキニンの遊離を抑制し、また発痛物質ブラジキニンの発痛作用に拮抗することが認められている。

プロスタグランジンの生合成阻害作用は認められない。 |

本剤成分-過敏症既往歴。 |

| epirizole(mepirizole)

メブロン錠(第一三共)

[適]1)各科領域の手術並びに外傷後の鎮痛・消炎。

2)以下の疾患の消炎・鎮痛:腰痛症、頸肩腕症候群、関節症、神経痛、膀胱炎、子宮付属器炎、会陰裂傷、抜歯、智歯周囲炎、歯髄炎、関節リウマチ。

3) 以下の疾患の鎮痛:急性上気道炎。 |

炎症局所に末梢性、中枢性の鎮痛作用が協力的に働く。下垂体-副腎系に関与しない抗炎症作用がある。 |

本剤成分-過敏症既往歴。アスピリン喘息又は既往歴(NSAIDs等による喘息発作誘発)。 |

| tiaramide hydrochloride

ソランタール錠(アステラス)

[適]1)各科領域の手術並びに外傷後の鎮痛・消炎。

2)以下の疾患の消炎・鎮痛:関節痛、腰痛症、頸肩腕症候群、骨盤内炎症、軟産道損傷、乳房鬱積、帯状疱疹、多形滲出性紅斑、膀胱炎、精巣上体炎、前眼部炎症、智歯周囲炎。

3)抜歯後の鎮痛・消炎。

4)以下の疾患の鎮痛:急性上気道炎。 |

炎症部位で起炎因子のヒスタミン、セロトニンと強く拮抗し、急性炎症を特異的に抑制する。 |

本剤成分-過敏症既往歴。アスピリン喘息又は既往歴(NSAIDs等による喘息発作誘発)。 |

塩基性抗炎症薬のうちtiaramide hydrochlorideについては、国内においてアスピリン喘息で負荷陽性の報告があったため、1994年の再評価のときに添付文書中に「投与禁忌」の記載が追加された。しかし、その報告内容は十分なものではなかった。延べ患者数で100例以上のアスピリン喘息患者にtiaramide hydrochlorideを処方してきたが、発作の悪化やピークフロー値の低下を認めた症例は皆無であったとする報告が見られる。

塩基性抗炎症薬のうちemorfazoneについては、1994年当時、再評価対象外であったため、[禁忌]蘭に『アスピリン喘息』の記載はされていない。

また塩基性抗炎症薬は、酸性抗炎症薬と異なりサイクロオキシゲナーゼ(COX)を阻害しないため、アスピリン喘息患者にも安全に使用できるとする報告がされている。消炎・鎮痛剤であっても、塩基性のものでは、誘発作用があったとしても弱いか、あるいは殆ど無いと考えられている。

その他、acetaminophenについても、次の報告がされている。

| 一般名・商品名(会社名) |

作用機序 |

禁忌(過敏症) |

| acetaminophen(paracetamol)

カロナール錠・細粒・シロップ

(昭和薬化工)

[適]1)頭痛、耳痛、症候性神経痛、腰痛症、筋肉痛、打撲痛、捻挫痛、月経痛、分娩後痛、癌による疼痛、歯痛、歯科治療後の疼痛。

2)以下の疾患の解熱・鎮痛:急性上気道炎(急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む)。シロップ:小児科領域の解熱。 |

視床下部体温調節中枢に作用して皮膚血管を拡張し、体温の放散を増大して発熱時体温を下降する。サリチル酸誘導体と異なり、抗リウマチ及び消炎作用を欠くが、サリチル酸誘導体と同様、作用機序は不明確だが、中枢性の鎮痛作用を呈する。 |

本剤成分-過敏症既往歴。アスピリン喘息又はその既往歴(NSAIDs等による喘息発作誘発;アスピリン喘息発症にPG合成阻害作用関与) |

acetaminophenについても、添付文書中に『アスピリン喘息』は[禁忌]とする記載がされている。しかし、一方では『アスピリン喘息』既往者に対しても安全に投与することができる薬剤として報告されている。またWHOの喘息ガイドラインにも使用可能な消炎・鎮痛剤としてリストアップされている(ただし、初期は半量から投与し、2-3時間症状観察)とする報告が見られる。

ただし、喘息患者の場合、寛解期よりも有症状期の方が負荷閾値が低下することはよく知られているため、アスピリン喘息患者が少しでも喘息症状を伴っている時は、通常使用量の acetaminophenでも危険である。またアスピリン喘息の患者に対しては、高用量のacetaminophenは[禁忌]であるとする報告も見られる。

aspirin喘息誘発の機序については、未だ明確にされていないが、アラキドン酸カスケードにおけるサイクロオキシゲナーゼ(COX)抑制作用との関連があるとされている。しかし、化学構造上の類似性は必ずしもない。aspirinとインドール系酢酸のindometacinは強力な誘発作用を持つが、構造は全く異なっている。

| *アスピリン喘息誘発作用の特に強いもの |

aspirin、indometacin、ibuprofen、aminopirin、diclofenac、naproxen、piroxicam等 |

| *アスピリン喘息誘発作用のかなり特に強いもの |

mefenamic acid、flufenamic acid等 |

また、同じサリチル酸系であっても、sodium salicylate(サリチル酸ナトリウム)は、aspirinとは異なり殆ど誘発作用はないとされている。

その他、サリチル酸製剤では『重要な基本的注意:サリチル酸系製剤とライ症候群との因果関係は明らかでないが、関連性を疑わせる疫学調査報告がある。15 歳未満の水痘・インフルエンザの患者にやむを得ず投与する場合には、慎重に投与し、投与後の患者の状態を十分に観察する』とする注意事項が添付文書に記載されたが、『サリチルアミド、エテンザミドについては、他のサリチル酸系薬剤と異なり、代謝によりサリチル酸を生じないが、一層の安全性の観点から同様の使用上の注意を記載する』として一括処理されている。

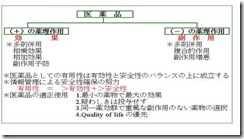

[3] 飲食物と薬物相互作用の考え方

飲食物と薬物の相互作用は、患者のQualiy of Life(QOL)に配慮する上からも単なる規制であってはならない。薬物服用中に喫食した患者に、臨床的な悪影響がでたという絶対的な『禁忌』ということであれば、喫食の中止もやむを得ないが、『併用注意』という程度のことであれば、食生活を規制するのではなく、飲食物と薬物の相互作用を回避しつつ、飲食物の摂取制限なしに薬物の服用ができるよう折り合いを付ける工夫が必要である。飲食物中の果実や野菜等は、その生育場所や気象条件等によって、含有する成分の同一性が必ずしも保証されているわけではない。従って、飲食物と薬物との相互作用は、必ず発現するとは限らないという曖昧性を持っている。

まして、薬物療法により完治しない高血圧症等では、2?3週間の薬物の服用で、治療が終了するということではない。服用開始から終命までの長期にわたって、基礎疾患である高血圧症等に起因する摂食制限が指示される。従って、相互作用による摂食制限を上乗せすることは、極力避けるべきであり、また患者の注意事項遵守を高める上からも、制限事項の数は増やすべきではないといえる。

[4] カルシウム拮抗剤とグレープフルーツジュースの相互作用

Ca 拮抗剤と飲食物の相互作用について、多くの文献報告がみられる。実験に使用されたグレープフルーツジュース(以下GF-j)は、濃縮ジュースを2倍に水で希釈してとする報告等も見られるが、中には生果を絞ったジュースなのか濃縮ジュースなのかの見分けがつかない報告も見られるようである。

実際に試験的に実施した搾汁では、1個455gのグレープフルーツから搾汁できたジュースは180mL、1個430gのグレープフルーツから搾汁できたジュースは210mLである。天然果汁の場合、水分量は89.5%であるのに対し、濃縮果汁では水分量44.1%とする報告もされており、含有成分量も当然異なることが考えられる。

現在市販されているCa拮抗剤のうちdihydropyridine系薬剤であるamlodipine besilateでは、GF-jとの相互作用の記載はされていない。同様にdiltiazemに属するdiltiazem hydrochlorideにも、相互作用に関する記載はされていない。更に具体的な臨床例が報告されていないため、記載する必要が無いと考えられる nilvadipineでは、『本剤の作用が増強されるおそれがある。ただし、本剤に関する症例報告はない:相手薬が本剤の代謝酵素(P450IIIA4)を阻害するため、本剤の血中濃度を上昇させるおそれ[添付文書,2001.7.改訂]』の記載がされている。

また、aranidipineでは添付文書に『他のCa拮抗薬(ニフェジピン等)でその血中濃度が上昇したとの報告がある:GF-jに含まれる成分が薬物代謝酵素チトクロームP450を阻害し、本剤の血中濃度が上昇する可能性がある[サブレスタ顆粒添付文書,2000.3.改訂]』の記載がされているが、この薬剤では、現実的な事例は何等報告されていないということである。benidipine hydrochloride についても、添付文書には『血圧が過度に低下するおそれがある。GF-jが肝臓における本剤の代謝を阻害し、本剤の血中濃度が上昇[添付文書, 2000.4.改訂]』の記載がされている。

しかし、企業からの添付文書改訂情報では『本剤とグレープフルーツジュースとの相互作用については、従来より、国内においてグレープフルーツジュースの同時服用により塩酸ベニジピンの体内動態に変化が見られたとする知見が得られており、添付文書中の「適用上の注意」に、同時服用により本剤の血中濃度が上昇したとする報告があるある旨が記載されていた。

今回は、平成9年4月の添付文書の記載要領の変更により、[相互作用]の項については、「飲食物との相互作用についても重要なものを含む」とされたことから、[相互作用]の項に移動が行われた。なお、今回の[相互作用]の項では、血圧が過度に低下するおそれがあるとの記載となっているが、現在のところ、『同時服用により血圧が過度に低下したとする報告はなく』、本剤の血中濃度が上昇する懸念があることに基づいての内容となっている。』とする解説がされている。

そのほか、verapamil hydrochlorideでは、経口剤の添付文書にはGF-jとの相互作用が記載されているが、注射薬の添付文書には記載されていない。経口剤のみが問題であるとすれば、肝の薬物代謝酵素P450が抑制されるということでは、説明が付かないということになる。事実GF-jとの相互作用について、肝におけるCYP3A4の抑制ではなく、消化管に選択的に作用し、小腸上皮細胞のCYP3A4含有量を低下させるのではないかとする報告等も見られている。

これらの情報を検討するとCa拮抗剤とGF-jの相互作用は、限られた一部の薬剤では要注意情報であるが、他のCa拮抗剤では、患者に予測されない副作用が発現したときに検討する課題の一つと理解しておくことでいいのではないかと思われる。

ただ、Ca拮抗剤の添付文書で、理解できないのはfelodipine等で記載されている「患者の状態を注意深く観察し、過度の血圧低下等の症状が認められた場合には、本剤を減量するなど適切な処置を行う。GF-jを同時服用をしないよう指導すること[添付文書,2001.6.改訂]」という記載である。

『患者の状態を注意深く観察し、過度の血圧低下等の症状が認められた場合には、本剤を減量するなど適切な処置を行う。』とされているが、医療関係者が患者の状態を注意深く観察できるのは入院中だけであり、外来通院患者では観察は不可能である。この添付文書の表記は一体誰に何を期待しての記載なのか、苦慮するところである。

また、GF-jとの相互作用報告は、殆どGF-jによる実験結果であり、果実についての報告は見られていない。また、Ca拮抗剤服用中の患者が、果実を喫食しても『過度の血圧低下』等は見られていないという臨床医の意見もあり、その意味では、Ca 拮抗剤服用患者に、グレープフルーツの喫食を禁止する必要はなく、過度の喫食は避けるよう注意することでいいのではないかとおもわれる。更に現在、GF- jとの相互作用がいわれていないCa拮抗剤もあることから、それらの薬剤を選択することで、患者の生活を何等規制することなく治療は可能であるとすることもできる。

[5]グレープフルーツジュースとの相互作用に関する添付文書の記載一覧

| 一般名・商品名(商品名) |

結果 |

臨床症状・措置方法 |

機序・危険因子 |

[214]amlodipine besilate

ノルバスク錠(ファイザー) |

? |

記載無[添付文書,2001.7.改訂] |

|

[214]aranidipine

サブレスタ顆粒(大鵬) |

? |

他のCa拮抗薬(ニフェジピン等)でその血中濃度が上昇したとの報告がある。 |

GF-jに含まれる成分が薬物代謝酵素チトクロームP450を阻害し、本剤の血中濃度が上昇する可能性がある[添付文書,2002.9.改訂] |

[214]barnidipine

hydrochloride

ヒポカカプセル(アステラス) |

作用増強(?) |

本剤の血中濃度が上昇し、本剤の作用が増強される恐れがある。 |

GF-jによりCYP3A4が阻害され、本剤の血中濃度が上昇する[添付文書,2002.7.改訂] |

[214]benidipine hydrochloride

コニール錠(協和醗酵) |

作用増強(?) |

血圧が過度に低下するおそれがある。 |

GF-jが肝臓における本剤の代謝を阻害し、本剤の血中濃度が上昇[添付文書,2000.4.改訂] |

[214]cilnidipine

アテレック錠(持田) |

? |

本剤の血中濃度が上昇することが確認されている。 |

発現機序の詳細は不明であるが、GF-jに含まれる成分が本剤の薬物代謝酵素のCYP3A4を抑制するためと考えられる。[添付文書,2001.11.改訂] |

[214]efonidipine

hydrochloride

ランデル錠(塩野義) |

作用増強(?) |

本剤の血中濃度が上昇し、作用が増強されるおそれがある。患者の状態を注意深く観察し、過度の血圧低下等の症状が認められた場合には、本剤を減量するなど適切な措置を行う。また、GF-jとの同時服用をしないよう指導すること。 |

発現機序の詳細は不明であるが、GF-jに含まれる成分がCa拮抗剤の代謝酵素(チトクロームP450)を抑制し、クリアランス低下させるためと考えられている。[添付文書,2002.4.改訂]。 |

[214]felodipine

スプレンジール錠(アストラ) |

作用増強 |

本剤の血中濃度が上昇したとの報告がある。患者の状態を注意深く観察し、過度の血圧低下等の症状が認められた場合には、本剤を減量するなど適切な措置を行う。GF-jとの同時服用をしないよう指導すること。 |

GF-jに含まれる成分が本剤の小腸での代謝(チトクロームP450)を抑制し、クリアランスを低下させるためと考えられている。[添付文書,2001.6.改訂] |

[214]manidipine

hydrochloride

カルスロット錠(武田) |

血中濃度上昇 |

本剤の血中濃度が上昇することが報告されている。 |

GF-j中の成分が、本剤の肝薬物代謝酵素であるCYP3A4を阻害することが考えられている[添付文書,1998.3.改訂] |

[214]nicardipine

hydrochloride

ペルジピン錠(アステラス) |

作用増強(?) |

本剤の作用が増強されるおそれがある。 |

GF-jが肝の薬物代謝酵素P450を抑制し、本剤の血中濃度上昇[添付文書,2001.9.改訂] |

[214]nifedipine

アダラートL錠

(バイエル) |

作用増強 |

本剤の血中濃度が上昇し、作用が増強されることがある。 |

発現機序は不明であるが、GF-jに含まれる成分が本剤の肝代謝(チトクロームP-450酵素系)反応を抑制し、クリアランスを低下させるためと考えられる →患者の状態を注意深く観察し、過度の血圧低下等の症状が認められた場合、本剤を減量するなど適切な処置を行う。GF-jとの同時服用をしないように注意する[添付文書,1999.10.改訂] |

| [214]nilvadipine

ニバジール錠(アステラス) |

? |

本剤の作用が増強するおそれがある。ただし、本剤に関する症例報告はない。 |

相手薬が本剤の代謝酵素(P450IIIA4)を阻害するため本剤の血中濃度を上昇させる恐れ[添付文書,2001.7.改訂] |

[214]nisoldipine

バイミカード錠(アストラ) |

作用増強 |

本剤の血中濃度が上昇し、作用が増強されることがある。患者の状態を注意深く観察し、過度の血圧低下等の症状が認められた場合、本剤を減量するなど適切な処置を行う。GF-jとの同時服用しないよう注意する。 |

発現機序の詳細は不明であるが、GF-jに含まれる成分が本剤の肝代謝(チトクロームP-450酵素系)反応を抑制し、クリアランスを低下させるためと考えられている[添付文書,2000.10.改訂] |

nitrendipine

バイロテンシン錠

(田辺三菱) |

作用増強 |

本剤の血中濃度が上昇し、作用が増強されることがある。患者の状態を注意深く観察し、過度の血圧低下等の症状が認められた場合には、本剤を減量するなど適切な措置を行う。また、GF-jとの同時服用をしないよう指導すること。 |

発現機序の詳細は不明であるが、GF-jに含まれる成分が本剤の肝代謝酵素(チトクロームP-450)を抑制し、クリアランスを低下させるためと考えられている。[添付文書,2001.11.改訂]。 |

(2)verapamil

| 一般名・商品名(商品名) |

結果 |

臨床症状・措置方法 |

機序・危険因子 |

verapamil hydrochloride

ワソラン錠(エーザイ) |

血中濃度上昇 |

本剤の血中濃度を上昇させることがある。異常が認められた場合には、本剤を減量するなど適切な処置を行うこと。また、GF-jとの同時服用をしないよう注意すること。 |

GF-jに含まれる成分のチトクロームP450(CYP3A4)の阻害作用により、本剤の血中濃度を上昇させる[添付文書,2003.2.改訂] |

verapamil hydrochloride

ワソラン注(エーザイ) |

? |

記載無[添付文書,2002.4.改訂] |

? |

(3)diltiazem

| 一般名・商品名(商品名) |

結果 |

臨床症状・措置方法 |

機序・危険因子 |

diltiazem hydrochloride

ヘルベッサー錠・注(田辺三菱) |

? |

記載無[添付文書,2002.4.改訂] |

? |

[6]グレープフルーツジュースその他の薬剤による相互作用[相互作用-併用注意]の項に以下を追記。

グレープフルーツジュース[QT延長、心室性不整脈等の重篤な副作用を起こすおそれがあるので、グレープフルーツジュースの同時服用をしないように注意する。]

改訂の理由:グレープフルーツジュースとの相互作用の臨床報告はないが、欧州の添付文書を参考にして[相互作用]の項に追記した。

[発症機序]本薬はチトクロムP450 3A4(CYP3A4)で主に代謝されるが、グレープフルーツジュースはCYP3A4を阻害する。これらを併用すると、本剤の代謝が阻害されて血中濃度が上昇し、QT延長、心室性不整脈等の重篤な副作用が発現する可能性があると考えられる。

[専門医からのコメント]グレープフルーツジュースと医薬品の相互作用については、最初フェロジピンを初めとするカルシウム拮抗剤で盛んに研究され、当初はグレープフルーツジュース中に含まれるナリンジンなどのフラボノイド類が原因物質と考えられていた。しかし、最近の研究では、グレープフルーツジュース中に含まれるフラノクマリン誘導体が主に小腸のCYP3A4を阻害するために起こる現象であるとされている。

フラノクマリン誘導体はグレープフルーツジュースの実(果実)に多く含まれているが、天然物であるため含量のバラツキが非常に大きい。また、オレンジ、ミカン、レモン、ザボン、ボンタン、ナツミカンにはこの物質は含まれないとされている。理論的には、CYP3A4で代謝される医薬品についてはグレープフルーツジュースとの相互

作用の可能性を念頭に置く必要があるが、実際にどの程度の影響が現れるのかについては、医薬品の種類や服用者の感受性によってかなりの差があるようである。

今回のpimozide における改訂についても、実際の臨床報告はないとのことであるが、やはりCYP3A4で代謝されるものであるため、相互作用の発現には注意が必要である。

グレープフルーツジュースとの同時服用でない場合、具体的に何時間ぐらい空ければよいのか等についての詳細なデータは報告されていない[会社報告]。

[薬局での留意事項]本剤を服用する患者に対しては、グレープフルーツジュースでの同時服用をしないよう助言する。

(参考)ピモジドと相互に作用するチトクロムP450の確認と特性[Desta Z.et al:J.Pharmacol.Exp.Ther.,285:428-437(1998)]

ヒト肝ミクロゾーム及び組換え型ヒトチトクロムP450(CYP450)を用いて、ピモジドの主要代謝経路及びCYP450阻害作用などについて検討した。その結果、in vitroでのピモジドの主要代謝経路は1,3-dihydro-1-(4-piperidinyl)-2H-benzimidazol-2-ne (DHPBI)への酸化的N-脱アルキル化で、これにはCYP3AとCYP1A2が関与しており、CYP3Aは主要な役割を果たしていたが、CYP1A2 の関与は僅かであった。また、文献上CYP2D6はピモジドを代謝するかもしれないと示唆されているが、試験結果ではピモジドからDHPBIへの代謝に CYP2D6は影響を及ぼさず、ピモジドのCYP2D6に対する強い阻害作用が見られた。

これらの結果から、CYP3Aの阻害剤であるアゾール系抗真菌剤やマクロライド系抗生剤、及びフルボキサミンやキノロン系抗生剤のような CYP1A2の阻害剤との併用は副作用の危険性がより大きくなることが予想され、リファンピシン、カルバマゼピンのようなCYP3Aの代謝誘導剤の存在下ではピモジドの作用が減弱する可能性が考えられる。また、喫煙者ではCYP1A2活性が亢進しているため、より高用量のピモジドが必要かもしれない。

いずれにしろ現段階では、Ca拮抗剤とG-jの相互作用に関する情報は輻輳している。患者のQOLを考慮した場合、服用薬剤毎に個別の対応が必要であり、添付文書の記載内容は、その指針を提供する情報源でなければならない。

しかし、現状の表記は、甚だ曖昧な部分が多く、臨床現場で患者に対応する薬剤師にとって、解読に難儀する表記がされているのではないかといえる。製薬企業としては、現状の学問的到達点を整理すると共に、より理解し易い文書表現とすべきであるといえる。

- 高久史麿・他監修:治療薬マニュアル;医学書院,2003

- 厚生省医薬安全局:医薬品等安全性情報,No.151:2(1998.12.)

- 権田秀雄・他:アスピリン喘息;医薬ジャーナル,24(5):999-1003(1988)

- 谷口正実・他:アスピリン喘息に対する解熱鎮痛薬の安全な使用法-質疑応答第25集;日本医事新報社,1998

- 栃木隆男:アスピリン喘息患者の感冒罹患時における麻黄附子細辛湯の使用経験;漢方診療,11(9):29-31(1992)

- ピモジドとグレープフルーツジュースの相互作用[平成12年4月3日 企業自主改訂];日薬医薬品情報,4(5):20-22(2001.5)

- 香川 綾・監修:四訂食品成分表;女子栄養大学出版部,1997

- 金子孝子:グレープフルーツジュースとカルシウム拮抗剤の相互作用に関する患者への情報提供;日病薬誌,36(11):1547-1549(2000)