無縁坂あたり

土曜日, 6月 28th, 2008鬼城竜生

そろそろ梅が咲いているのではないか(2月13日・水曜日)ということで、湯島天神に行くことにした。昨年、湯島天神に行った時には既に梅の盛りは過ぎており、あまり花は残っていなかったので、境内の屋台でワンカップの酒を呑んで帰ってきたが、その時の復讐戦を果た すべく出かけた。

すべく出かけた。

ところが今年は花の咲く時期に突然気温が下がり、寒い日が続いたため、開花予想は大幅に遅れており、花の盛期を迎えるためには、後2-3週間は必要ではないかと思われる程度の花が見られるのみであった。

やむを得ず天神下の交差点から不忍通りに出て、不忍池西の信号を 左に入った。曲がって直ぐの所に旧岩崎邸庭園があった。重要文化財に指定されているとのことであるが、外観は工事中のためシートで覆われていて写真に撮ることは出来なかったが、邸内を見学することは出来た。

左に入った。曲がって直ぐの所に旧岩崎邸庭園があった。重要文化財に指定されているとのことであるが、外観は工事中のためシートで覆われていて写真に撮ることは出来なかったが、邸内を見学することは出来た。

洋館はジョサイア・コンドルの設計により明治29年(1896年)に完成。完成当時の岩崎邸は15,000坪の敷地に20棟以上の建物があったとされる。現存する3棟のうち1棟が木造2階建て地下室付きの洋館で、本格的な洋風建築で、明治期の上層階級の邸宅を代表する西洋木造建築である。17世紀のジャコビアン様式を基調にルネサンスやイスラム風のモティーフなどが取り入れられている。洋館南側は列柱の並ぶベランダで、1階列柱はトスカナ式、2階列柱はイオニア式の装飾が特徴である。米 国・ペンシルバニアのカントリーハウスのイメージも取り入れられている。

コンドル設計の撞球室は、洋館から少し離れた位置に別棟となっているが、当時の日本では非常に珍しいスイスの山小屋風の作りになっているという。洋館から地下道で繋がっているとされるが、撞球室を別棟にして建てるなんていうのは将に成金趣味もいいところである。

旧岩崎邸のレンガ塀を左手に見て登る坂が『無縁坂』である。無縁坂 といわれて直ぐ頭に浮かぶのは、「ひまわりの歌」の主題歌、さだまさし作の「無縁坂」で、次に「森鴎外」の「雁」に出で来 る坂道ということではないだろうか。『無縁坂』の名前は江戸時代の地図にもその名称が記載されており、坂の上に無縁寺があったことに由来しているといわれているが、無縁寺のあった場所はよく解らないとする話もある。現在、坂の右側に講安寺というお寺があるが、ここにも無縁寺という庵があったということのようである。講安寺は、漆喰造りの大変個性的なお寺で、火事の多かった江戸の町で、建立以来300年たって現存しているのは、この防火建築の故であるとされている。

る坂道ということではないだろうか。『無縁坂』の名前は江戸時代の地図にもその名称が記載されており、坂の上に無縁寺があったことに由来しているといわれているが、無縁寺のあった場所はよく解らないとする話もある。現在、坂の右側に講安寺というお寺があるが、ここにも無縁寺という庵があったということのようである。講安寺は、漆喰造りの大変個性的なお寺で、火事の多かった江戸の町で、建立以来300年たって現存しているのは、この防火建築の故であるとされている。

無縁坂を登り切ると東大医学部の裏手にある鉄門の前に出る。この門は明治9年に、東大正門として作 られたが、大正時代には撤去され、2006年、医学部150周年記念に再建されたという。道理で昔この道を通ったときには門など見たことがなかったので驚いたが、東大医学部の同窓会誌が鉄門倶楽部というところを見ると、東大の同窓生にとっては赤門とともに記憶に止めるべき記念碑なのかもしれない。

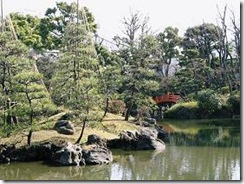

学内に入り、昔懐かしい三四郎池を覗いてみたが、あまりにも整備が進んで、昔の風情は全くなかった。総歩数は15,821歩ということで、そこそこ歩いたということか。それにしても東大病院外来患者数の表示が3,700人を超えていたが、流石に化け物である。

(2008.3.21.)